Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter —

ми виправимo

«Вожди» и пропаганда: Сталин и Андропов

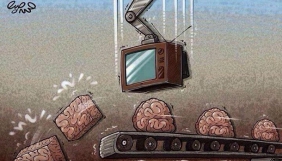

Пропаганда стала получать негативное понимание только после Второй мировой войны. А в Первую мировую войну это была вполне почетная профессия. Тогда впервые удалось «индустриально» обрабатывать большие массивы людей. На ее развитие, вероятно, повлияло и то, что начало XX века принесло новые феномены: массовые коммуникации, массовую культуру и, как следствие, массового человека, у которого резко возрос объем общих характеристик.

В это же время Запад начал строить общество потребления, поэтому надо было с помощью коммуникативных методов включить всех граждан в массовое потребление, ведь без него было невозможно обеспечить необходимый рост производства. Это дало толчок появлению рекламы и паблик рилейшнз, которые были призваны обеспечить такое функционирование. Фабрики и заводы протянули свое управление до квартир, уничтожив случайный характер поведения покупателей. Все это были методы управления свободными людьми. Бернейс, к примеру, говорил о новой пропаганде, когда не было термина «паблик рилейшнз».

Советский Союз, живя в условиях определенного товарного дефицита, не интересовался подобной «коммерческой пропагандой» в виде рекламы и паблик рилейшнз. Его интересовала политическая пропаганда, воздействие которой было облегчено еще и тем, что она носила обязательный для граждан характер. Оруэлл в своих книгах показал мир, полностью выстроенный на пропаганде, которая как бы являлась там главным видом производства. А само слово «пропаганда» пришло из Ватикана, им католическая церковь обозначала свою миссионерскую деятельность.

Сталин шутливо называл Берию «наш Гиммлер», но кто же мог получить имя «наш Геббельс»? Среди генсеков это, наверное, Сталин и Андропов. К ним вряд ли можно отнести, к примеру, Хрущева или Брежнева, которые не дотягивали до этого уровня. Среди секретарей ЦК несомненно Яковлев, Суслов и Жданов. Двум последним было легче, поскольку они могли идти по трафарету, удерживая имеющееся идеологическое поле в заранее заданным параметрам, Яковлеву — сложнее, поскольку он это поле должен был поменять на противоположное.

Но, в принципе, лица второго эшелона не так интересны, поскольку они не могли принимать принципиальных решений, выходить из заданной рамки. Более интересны в этом плане Сталин и Андропов, которые могли сами задавать подобные рамки.

Лица второго эшелона не получают у нас должного внимания. И в этом есть определенная правда, их функции реально ограничены, когда речь идет о жесткой управленческой вертикали. Гладков в дневнике 1967 г. пишет о снятии Шелепина: «Как правило, сброшенные с карьерного конвеера у нас не поднимались: для того чтобы произошло обратно[е], им нужно обладать общественными биографиями или какими то дарованиями, а у них ничего нет за душой, кроме привычки к интригам в партийном аппарате. Их друзья и собутыльники твердят, что они-то знают, куда надо вести страну. Но куда-же? Если бы у них была политическая, или хотя-бы стратегическая, или даже тактическая своя программа, то это как-то просочилось бы. В общем-то, в Москве всегда все знают. Думаю, что ничего кроме борьбы за власть и аппетита к ней и м. б. каких то мелких выдумок в охранительной политике у них не было».

Сталин, руководя своими писателями, требовал от них настоящей, то есть нелинейной литературы о линейных объектах. Отсюда возникает модель соцреализма. В ней герои — физические объекты движутся в рамках схематического сюжета. Лотман многкоратно подчеркивал, что художественный язык характеризуется многозначностью в отличие, например, от инструкции по пользованию утюгом.

Когда Сталин говорил, что у него нет других писателей, он имел в виду как раз тех писателей, которые создавали «нелинейные» произведения, чтение которых давало каждый раз новый результат. Сталин больше десятка раз (есть разные цифры у разных исследователей — 13, 15, 16, 18 раз) ходил на пьесу Булгакова «Дни Турбиных».

В беседе с украинскими писателями Сталин так объясняет свое отношение к пьеcе и к Булгакову: «А я вам скажу, я с точки зрения зрителя скажу. Возьмите “Дни Турбиных”. Общий осадок впечатления у зрителя остается какой (несмотря на отрицательные стороны, в чем они состоят, тоже скажу), общий осадок впечатления остается какой, когда зритель уходит из театра? Это впечатление несокрушимой силы большевиков. Даже такие люди, крепкие, стойкие, по-своему честные, в кавычках, должны признать в конце концов, что ничего с этими большевиками не поделаешь. Я думаю, что автор, конечно, этого не хотел, в этом он неповинен, дело не в этом, конечно. “Дни Турбиных” — это величайшая демонстрация в пользу всесокрушающей силы большевизма».

Тут Сталин несомненно смешивает художественное и идеологическое. Он бы не выдержал десятикратное выслушивание одних и тех же идеологических лозунгов, так что художественное здесь должно быть важнее.

Кстати, Сталин подчеркивает дальше, что литература это совершенно другая сфера, для нее нужны другие измерения оценки: «Для беллетристической литературы нужны другие мерки: нереволюционная и революционная, советская — несоветская, пролетарская — непролетарская. Но требовать, чтобы литература была коммунистической, нельзя».

Практически теми же словами Сталин пишет письмо писателю Билль-Белоцерковскому: и о литературе, и о «Днях Турбиных», о последних несколько шире: «Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому, должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбье даже "Дни Турбиных" — рыба. Легко "критиковать" и требовать запрета в отношении непролетарской литературы. Но самое легкое не есть самое хорошее. Дело не в запрете, а в том, чтобы шаг за шагом выживать со сцены старую и новую непролетарскую макулатуру в порядке соревнования, путем создания могущих ее заменить настоящих, интересных, художественных пьес пролетарского характера. А соревнование — дело большое и серьезное, ибо только в обстановке соревнования можно будет добиться формирования и кристаллизации нашей пролетарской художественной литературы. Что касается собственно пьесы "Дни Турбиных", то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: "Если далее такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, — значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь". "Дни Турбиных" есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма. Конечно, автор ни в какой мере "не повинен" в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?..».

Кстати, когда украинские писатели стали требовать снять пьесу Булгакова, а поставить пьесу Киршона о бакинских комиссарах Сталин ответил так: «Если вы будете писать только о коммунистах, это не выйдет. У нас стосорокамиллионное население, а коммунистов только полтора миллиона. Не для одних же коммунистов эти пьесы ставятся. Такие требования предъявлять при недостатке хороших пьес — с нашей стороны, со стороны марксистов, — значит отвлекаться от действительности».

Известен звонок Сталина Булгакову по телефону, которого у того не было. Военным пришлось установить временную связь. В ответ на то, что цензура не пропускает, Сталин повторил фразу Николая I Пушкину: «Я буду вашим цензором. Присылайте мне ваши произведения».

Сталин лично работает с подобными «нелинейными» писателями или режиссерами типа Эйзенштейна, чтобы получить нужный ему результат. Например, пьеса о Сталине «Батум», написанная Булгаковым, не увидела света рампы - Сталин не разрешил. Писатель, которого он уважает за профессионализм, пишет текст о нем самом. Но этот нелинейный писатель пишет линейный текст, и Сталин его не пропускает, хоть он о нем.

Такая же ситуация была с песней Дунаевского о Сталине. Когда Сталин ее прослушал он сказал: «Товарищ Дунаевский применил весь свой замечательный талант, чтобы эту песню о товарище Сталине никто не пел. Пусть он пишет песни не для товарища Сталина, а для всего советского народа». То есть и в этом ситуации он пересиливает свое личное желание, понимая, что перед ним некачественный художественно текст, хотя и правильный идеологически.

Известен звонок Сталина Пастернаку, задокументрованный многими людьми. Надежда Мандельштам раскрыла причину звонка именно Пастернаку: «В письме к Сталину Бухарин сделал приписку, что у него был Пастернак, взволнованный арестом Мандельштама. Ясно, зачем эта приписка понадобилась Николаю Ивановичу: ею он сообщал о так называемом резонансе, или общественном мнении. Согласно нашим обычаям, его нужно было персонифицировать. Можно сказать, что кто-то один волнуется, но нельзя обмолвиться о настроении или недовольстве целой группы, интеллигенции, скажем, или литературных кругов... Никакая группа у нас не имеет права на собственное отношение к событиям. В таких вещах существуют тончайшие градации, понятные только тем, кто побывал в нашей шкуре. Бухарин сумел соблюсти все приличия, чтобы обеспечить делу успех. А вот приписка объясняет, почему Сталин для своего телефонного звонка выбрал не кого иного, как Пастернака».

Она продолжает свой рассказ: «Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается и что с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек почему Пастернак не обратился в писательские организации или ко мне и не хлопотал о Мандельштаме. "Если бы я был поэтом и мой друг поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь"... Ответ Пастернака: "Писательские организации этим не занимаются с 27-го года, а если б я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего бы не узнали..." Затем Пастернак прибавил что-то по поводу слова "друг", желая уточнить характер отношений с О. М., которые в понятие дружбы, разумеется, не укладывались. Эта ремарка была очень в стиле Пастернака и никакого отношения к делу не имела. Сталин прервал его вопросом: "Но ведь он же мастер, мастер?" Пастернак ответил: "Да дело не в этом..." "А в чем же?" — спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. "О чем?" "О жизни и смерти", — ответил Пастернак. Сталин повесил трубку. Пастернак попробовал снова с ним соединиться, но попал на секретаря. Сталин к телефону больше не подошел. Пастернак спросил секретаря, может ли он рассказывать об этом разговоре или следует о нем молчать. Его неожиданно поощрили на болтовню — никаких секретов из этого разговора делать не надо... Собеседник, очевидно, желал самого широкого резонанса. Чудо ведь не чудо, если им не восхищаются».

Кстати, сын Пастернака объяснил свое собственное звание «кандидат технических наук» тем, что отец «считал, что в те времена, в которые мы жили, заниматься гуманитарной специальностью было бесчестно, пришлось бы лгать». Как и мнение в голове у Булгакова, который записал для нас в дневнике 1925 г., ходившие тогда анекдоты:

«Если бы к "рыковке" добавить "семашковки", то получилась бы хорошая "совнаркомовка"»; «Рыков напился по смерти Ленина по двум причинам: во-первых, с горя, а, во-вторых, от радости»; «Троцкий теперь пишется "Троий" — ЦК выпало».

То есть все и все понимали в то время. Масовый энтузиазм затрагивал многих, но не всех.

Однако Сталин запомнил Бориса Пастернака из-за приписки к письму-соболезнованию советских писателей, которое было также опубликовано 17 ноября 1932 г. в «Литературной газете»:

|

«Дорогой т. Сталин!

Трудно найти такие слова соболезнования, которые могли бы выразить боль собственной нашей утраты. Примите нашу скорбь о смерти Н.С.Аллилуевой, отдавшей все силы делу освобождения миллионов угнетённого человечества, тому делу, которое ВЫ возглавляете и за которое мы готовы отдать свои жизни, как утверждение несокрушимой жизненной силы этого дела. Л. Леонов, Вера Инбер, Л. Никулин, Г.Никифоров, В. Шкловский, Ю. Олеша, А. Малышкин, Вс. Иванов, В. Лидин, И.Сельвинский, А. Архангельский, И.Ильф, Е. Петров, Раиса Азарх, Б.Пильняк, М.Светлов, Эд. Багрицкий, С.Кирсанов, В. Киршон, К. Зелинский, М.Шагинян, А. Фадеев, П. Павленко, В.Катаев, С. Буданцев, М. Кольцов, С.Динамов, Е. Усиевич, А.Селивановский, М. Серебрянский, Л. Авербах, М.Субоцкий, И. Анисимов. Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине, как художник – впервые. Утром прочёл известье. Потрясён так, точно был рядом, жил и видел. Борис Пастернак» |

Исходно это была телеграмма писателей, о которой сын Пастернака рассказывает так: «Не знаю, лежала ли та телеграмма у него под стеклом, но написана она была сильно. Дело в том, что похоронная процессия Надежды Сергеевны Аллилуевой проходила под окнами нашей квартиры на Волхонке. И Сталин шел в шинели за гробом от Кремля до Новодевичьего кладбища. Пастернак видел это из окна. Сила той телеграммы в том, что, как говорил Пастернак, он впервые думал о Сталине как художник, то есть впервые увидел Сталина как трагическую фигуру».

Что касается музыкальной сферы, то Шостакович вспоминал такой случай: «Сталин по нескольку дней никому не показывался. Он много слушал радио. Как-то Сталин позвонил руководству Радиокомитета и спросил, есть ли у них запись 23-го фортепьянного концерта Моцарта, который слышал по радио днем раньше. "Играла Юдина" — добавил он. Сталину сказали, что, конечно, есть. На самом деле не было никакой записи — концерт передавался вживую. Но Сталину боялись сказать: "Нет", — никто не знал, какие могли быть последствия. Человеческая жизнь для него ничего не стоила. Все, что можно было, это — соглашаться, кивать, поддакивать, пресмыкаться перед сумасшедшим. Сталин потребовал, чтобы к нему на дачу прислали запись исполнения Моцарта Юдиной. Комитет запаниковал, но надо было что-то сделать. Позвонили Юдиной и оркестру и сделали запись той же ночью. Все дрожали от страха. За исключением Юдиной, естественно. Но она — особый случай, ей было море по колено. Юдина позже рассказывала мне, что дирижера пришлось отослать домой, так как он от страха ничего не соображал. Вызвали другого дирижера, который дрожал, все путал и только мешал оркестру. Наконец третий дирижер оказался в состоянии закончить запись. Думаю, это — уникальный случай в истории звукозаписи: я имею в виду то, что трижды за одну ночь пришлось менять дирижера. Так или иначе, запись к утру была готова. Сделали одну-единственную копию и послали ее Сталину. Да, это была рекордная запись. Рекорд по подхалимажу. Вскоре после этого Юдина получила конверт с двадцатью тысячами рублей. Ей сказали, что это — по специальному распоряжению Сталина. Тогда она написала ему письмо. Я знаю об этом письме от нее самой и знаю, что история покажется невероятной. Но, хотя у Юдиной было много причуд, одно я могу сказать точно: она никогда не врала. Я уверен, что это правда. Юдина написала в своем письме что-то в таком роде: "Благодарю Вас, Иосиф Виссарионович, за Вашу поддержку. Я буду молиться за Вас день и ночь и просить Господа простить Ваши огромные грехи перед народом и страной. Господь милостив, Он простит Вас. Деньги я отдала в церковь, прихожанкой которой являюсь". И Юдина послала это убийственное письмо Сталину. Он прочитал его и не произнес ни слова, даже бровью не повел. Естественно, приказ об аресте Юдиной уже был готов, и малейшей гримасы хватило бы, чтобы уничтожить даже ее след. Но Сталин смолчал и отложил письмо в тишине. Ожидаемого движения бровей не произошло. С Юдиной ничего не случилось. Говорят, когда вождя и учителя нашли на даче мертвыми, на проигрывателе стояла ее запись Моцарта. Это — последнее, что он слышал».

При этом Сталин любил и массовую культуру, например, пел песни из популярных кинофильмов. Любил слушать Утесова: «Гвоздем программы был блатной фольклор. Песню "С одесского кичмана" объявили "манифестом блатной романтики" и запретили. В программе были "Лимончики", "Гоп со смыком". Однако блатной джаз в исполнении Утесова имел такую ироничную интонацию, что начисто стирал воровскую романтику. На закрытых концертах для высшего руководства страны во главе со Сталиным Утесов эти песни пел по просьбе самого вождя. И больше всего нравилась песня именно "С одесского кичмана"».

Есть и такая констатация ситуации в рассуждениях о взаимоотношениях Сталина и Прокофьева, которая тоже заставляет думать: «Однако то ли в силу любви Сталина к музыке, то ли в силу его понимания, что музыкальное искусство - уникальное явление, где гении встречаются редко, композиторы почти не подвергались серьезным репрессиям».

Это догадка, хотя Сталин, например, хорошо помучил Шостаковича. Но в любом случае Сталин пытался управлять эмоциями, создавая патриотизм как любовь к государству и власти. И в области кино это удалалось ему лучше, чем в литературе, поскольку визуальная коммуникация не требует жестких вербальных формулировок, сквозь которые может проскочить фальшивость. Отсюда его личная заинтересованность как в создании новой героики (например, Сталин предложил Довженко снять фильм об «украинском Чапаеве» — Щорсе), а также чтении киносценариев.

При этом Сталин понимал, что нельзя все время держаться на одной схеме. по этой причине он говорил редактору «Литературной газеты» Симонову, что газета может отклоняться от единой точки зрения.

Сталин выстроил два нефизических щита для защиты своей системы: идеологический и художественный. Если идеологический не разрешал никаких отклонений, то художественный, наоборот, давал большую эффективность как раз тогда, когда уходил от схемы. Правда, и конечное разрушение Советского Союза прошло как раз по линии массовой культуры, где уровень защиты был меньше, чем в сфере идеологии.

Сталинский соцреализм начинает сегодня освещаться несколько иначе: «Новая советская литература и искусство не могли бы долго продержаться, по существу отвергая религиозно-мифологические основы поиска смысла жизни и земного счастья, хотя внешне отрицали их. Нужна была альтернатива православию, но альтернативы вере в счастливое будущее не могло быть по определению. Литература символизма, вроде блоковских "Двенадцати", позднего Брюсова и Маяковского, поначалу, как казалось, может создать фундамент новой советской литературы, однако этого оказалось недостаточно. Нужна была какая-то "новая старая" литература, продолжающая традицию русской реалистической классики, и при этом способная вдохновлять самые широкие читающие массы на созидательный труд, воспитывавшая его в духе новой идеологии и в то же время по форме своей потрафлявшей воспитанным на старой классике Ленину, Сталину, Крупской, Луначарскому, Горькому, взявшим под свой контроль литературный процесс в Советской России и позднее в СССР. Вот тогда и рождается феномен социалистического реализма, над которым некоторые старались смеяться в 1990-х и забыть в 2000-х. Смеяться и забыть, возможно, именно потому, что соцреализм слишком долго, занудно и подчас бездарно пропагандировали среди масс как высшее достижение культуры нового типа при советской власти».

Данные сложные рассуждения все же подчеркивают верный момент: уход с авансцены религии потребовал текстов морального и даже морализаторского плана. Их не могла дать старая литература, поэтому пришлось изобретать новую.

Но, соответственно, под модель соцреализма пытались подводить все. Но писатели другого типа либо уходили просто в описание природы, как это произошло с Паустовским или Пришвиным, либо старались работать по-другому, как это было с Булгаковым. Но он работал не потому, что на него не давила система, а потому, что его защитил от системы Сталин. Как он защитил, хотя и по-своему, например, и Довженко.

Вот, что вспоминает ассистент Довженко Натансон: «"Щорс" Сталину понравился. Просмотр был в Москве, в Кремле, и закончился в четвертом часу утра. Довженко рассказывал, что Сталин его очень благодарил, они даже пели на пару украинские песни. Сталин неплохо говорил на украинском языке. Уже под утро Иосиф Виссарионович пошел пешком провожать Довженко домой, на Метростроевскую улицу. Москва была пустая, за ними лишь медленно ехали две машины с охраной. Распрощались уже около крыльца дома Довженко».

Но позже возникает другая ситуация в связи с новым сценариием: «Сталин очень возмутился, прочитав сценарий "Украина в огне", где Довженко якобы говорил, что победа в войне произошла благодаря украинским солдатам. Состоялось известное заседание Политбюро, на котором выступил сам Сталин, назвавший Довженко украинским националистом. Александр Петрович несколько лет был без работы, но в конце концов над ним сжалились и разрешили поставить картину о Мичурине. Сталину показывали и эту ленту. Он сделал много замечаний, велел убрать из фильма роман между Мичуриным и его практиканткой. После того как замечания были озвучены, я пришел домой к Довженко. Меня встретила его жена Юлия Ипполитовна: «Жорочка, как хорошо, что вы пришли, идите к Сашку, успокойте его». Я зашел в спальню, Александр Петрович лежал на застеленной постели и рыдал в подушку».

Выступая на заседании Политбюро ЦК ВКП (б) 31 января 1944 г. Сталин говорит жесткие чисто идеологические слова: «Если судить о войне по киноповести Довженко, то в Отечественной войне не участвуют представители всех народов СССР, в ней участвуют только украинцы. Значит, и здесь Довженко опять не в ладах с правдой. Его киноповесть является антисоветской, ярким проявлением национализма, узкой национальной ограниченности. Киноповесть Довженко "Украина в огне" является платформой узкого, ограниченного украинского национализма, враждебного ленинизму, враждебного политике нашей партии и интересам украинского и всего советского народа. Довженко пытается со своих националистических позиций критиковать и поучать нашу партию. Но откуда у Довженко такие претензии? Что он имеет за душой, чтобы выступать против политики нашей партии, против ленинизма, против интересов всего советского народа? С ним не согласимся мы, не согласится с ним и украинский народ. Стоило бы только напечатать киноповесть Довженко и дать прочесть народу, чтобы все советские люди отвернулись от него, разделали бы Довженко так, что от него осталось бы одно мокрое место. И это потому, что националистическая идеология Довженко рассчитана на ослабление наших сил, на разоружение советских людей, а ленинизм, то есть идеология большевиков, которую позволяет себе критиковать Довженко, рассчитана на дальнейшее упрочение наших позиций в борьбе с врагом, на нашу победу над злейшим врагом всех народов Советского Союза — немецкими империалистами».

Однако потом Довженко получает возможность поставить фильм Мичурин. То есть Сталин по отношению к таким людям действует методом маятника: то поощряя, то наказывая. И через этот «маятник» прошли многие. И это предопределило не только то, что они писали, а даже то, что они могли или не могли думать.

Все перечисленные ситуации работы именно с «нелинейными» личностями позволяют сделать вывод, что Сталин все же разрешал определенные «отклонения» нужным для страны людям. Он, конечно, был страшен, но если перефразить его фразу «другого Сталина у страны не было, надо было жить с ним».

Данные «отклонения» в условиях репрессий и цензуры в результате (случайно или намеренно) создавали:

- впечатление отсутствия цензуры и наличия творческой свободы,

- помогали создавать высокую художественнную культуру,

- служили определенной моделью «выпуска пара».

- удерживали публичную картинку действительности, которая согласовывалась с идеологией.

Данную модель также очень хорошо усвоил Андропов, как и в принципе окружавшая его либеральная партийная элита, что видно по многочисленным воспоминаниям кремлевских консультантов и спичрайтеров. В результате создавался прекрасный фасад, порождаемый ограниченным кругом творческих личностей, которых время от времени спасали «голуби мира» из числа этих консультантов.

СССР мог не обращать внимания на стенания гуманитарной интеллигенции, поскольку она не имела особого значения, будучи лишь рупором для идеологического эха, но инженерная и естественнонаучная интеллигенция была нужна для обороны, поэтому получала его опеку. Вероятно, так можно понять мощные издания Стругацких, сформировавших в результате тех, кто появился на авансцене в момент постперестройки — Гайдара или Чубайса. И хоть Б. Стругацкий часто жаловался на цензуру, он здесь перегибает палку. Когда книги запрещались реально, их не издавали, а их авторы отправлялись в достаточно отдаленные места.

Андропов подчеркивал, что в принципе органы не наказывают за «инакодумание», а только за «инакоделание». И это правда. Но правдой является такж и то, что в ряде профессий, а творческие принадлежат к их числу, думание и делание в сильной степени совпадают.

Известна как бы личностная работа Андропова с Семеновым, приведшая к созданию фильма «Семнадцать мгновений весны», Андропова и Бобкова с историком Н. Яковлевым. Все это имеет множество документальных подтверждений. Кстати, удачный образ Штирлица потом стал подталкивающей силой для избрания Путина президентом. То есть художественная конструкция, выстроенная с помощью Андропова, сработала еще раз.

Отдельной и более гипотетической ситуацией является концепция Кургиняна о возвращении Андроповым из ссылки Бахтина с целью его последующего использования для развала СССР с помощью известной модели карнавала и смеховой культуры.

Кургинян очень четко считает: «Был еще макропроект "Коммунизм". Но его демонтировали с помощью перестройки "а-ля Бахтин – Рабле". Ведь очевидно же, что именно с помощью этого!» [см. тут и тут]. И еще: «Демонтаж культуры – это штука еще более серьезная, чем любые экономические эксцессы. И, безусловно, чреватая как экономическими эксцессами, так и эксцессами политическими, военными и так далее. То, что описывает Аверинцев (а перед этим описал Лосев), — это и есть демонтаж культуры. Два выдающихся исследователя культуры утверждают, что Бахтин и его поклонники (как крупные, так и мелкие) спроектировали и осуществляют (Бахтина нет, но поклонники-то остались!) демонтаж культуры, подкоп под Идеальное и так далее. Если мы не хотим вчитываться в подобные утверждения, — значит, нас не интересуют ни характер протекающих процессов, ни наше будущее, ни возможные варианты нашего ответа на предъявляемый вызов. А поскольку нас это все интересует, то давайте все-таки вчитываться в блестящие суждения выдающихся исследователей и творцов культуры. И в них искать ответ на "проклятые вопросы"».

Эту гипотезу можно понять по названию одного из телевизионных выступлений Кургиняна «Михаил Бахтин объяснил Юрию Андропову, где у людей находится кнопка "свинья"». То есть советская система тянула человека наверх, а перестройка, запущенная руководством страны, запустила обратный процесс, уничтожая человеческое в человеке. Кстати, странным является и то, что Бахтин, имевший антисемитскую составляющую в себе, был поднят наверх Андроповым (об антисемитизме Бахтина и Кожинова см.тут и тут).

Однако важным возражением по отношению к гипотезе Кургиняна может служить то, что для запуска «игры на понижение», которую он описывает, не следовало привлекать, извлекая из глубинки, где он жил, Бахтина. Если такая цель была поставлена, ее можно решить и более простым путем,с помощью более простых, но прикладных мозгов.

Кудинова детализирует эту тему помощи со стороны КГБ Бахтину, приводя ряд фактов, которые действительно невозможно адекватно объяснить (см.

С другой стороны, если Андропов и Бобков могли лично курировать Семенова или Яковлева, то он однотипно мог увидеть перспективы и в Бахтине. С личным кураторством Андропова связывают также и митрополита Никодима. Однако Семенов и Яковлев могли породить новый продукт - кинофильм или книгу, значимую для развития политических процессов в стране. Этого никак не мог сделать Бахтин.

У Кургиняна есть также еще одна гипотеза о непростой роли братьев Стругацких. Он подчеркивает, что фантастику часто использовали на Западе как претворение в жизнь разработок аналитических центров. Он достаточно уверенно заявляет следующее: «Так вот, я на 100 % знаю, чьи специальные разработки превращали в научную фантастику братья Стругацкие. И чьи специальные разработки превращал в научные теории господин Ракитов. Речь идет о специальных разработках, осуществлявшихся специальными же группами, находившимися под руководством одного и того же человека, игравшего особую роль в андроповский период и играющего особую роль до сих пор. Этот человек не был кустарем-одиночкой в андроповский период, и он не является им сейчас. И в андроповский период, и сейчас этот человек был частью определенной элитной системы. Да, он в силу своей незаурядности существенно влиял на замыслы этой системы, а также на способы реализации этих замыслов».

Это странный «бесфамильный» пассаж об одиноком гении, который управляет всем нами, воспринимается неоднозначно. Если он жив и сейчас, то сколько ему должно быть лет?

Кургинян также подчеркивает следующее: «Поработить страну можно, только окончательно расчеловечив ее обитателей. Именно это в виде окончательной задачи поставил перед собой Запад, начав с Россией холодную войну. Победив Россию в холодной войне, он приступил к ее окончательному уничтожению с помощью различных способов расчеловечивания, навязываемых в виде перехода от "ужасного тоталитарного общества" к "новому правильному жизнеустройству". Только слабой копией этого является программа денацификации, предложенная реально оккупированной и расчлененной ФРГ теми же американцами».

Последние слова как раз наконец раскрывают те чужие и чуждые цели, против которых борется Кургинян. Понятным тогда становится в чем-то и инструментарий, который условно мог быть связан с Бахтиным. Хотя одновременно цели типа «расчеловечивания советского человека», конечно, теоретически возможны, но кто может быть заказчиком таких проектов?

В другой статье Кургинян еще добавляет информацию о его представлениях по поводу инструментария нужного типа: «Номенклатура сформировала несколько колонн. Она, во-первых, отрывала тех, кто говорил о революции, от самого актива, а, во-вторых, перемещала актив с революционной повестки дня на какую-то соседнюю, то есть переформатировала его. Одними из участников такого переформатирования были Стругацкие. Два главных политических субъекта, которые выполняли такое переформатирование, — это академик Андрей Сахаров, который переформатировал всё на либеральную повестку дня, и писатель Александр Солженицын, который переформатировал всё на консервативную повестку дня. И то, и другое уже не было революционной повесткой дня — их задача заключалась не в том, чтобы вывести нашу социальную систему на качественно новый уровень, а в том, чтобы её разрушить. Спрашивается: что дальше? Ответ: а вот как разрушим — так всё и станет хорошо. Было ясно, что ничего хорошего не будет, новая система не создаётся, страна развалится, будут обломки, но, тем не менее, наш актив тянули именно туда. Стругацкие же в этом процессе выполняли пусть относительно второстепенную, но очень сложную и необходимую функцию, поскольку речь шла о технократах — а основное ядро нашего потенциально революционного актива, этого советского когнитариата, было технократическим. Советская коммунистическая номенклатура боялась гуманитарных наук, потому что развивать их, не развивая обществоведение, было невозможно. А технические науки развивать надо было. Поэтому технократам давали больше участия во власти, денег, социальных благ, чем гуманитарным пластам, которые находились в очень убогом состоянии. Гуманитарный "мэйнстрим" занимали ортодоксы самого худшего разлива или диссидентствующие группы, которые мимикрировали под ортодоксию. Всё, что могло и должно было развиваться, отправлялось куда-то далеко на отшиб. А те, кто делал ракеты, компьютеры и всё, необходимое для защиты от Америки, — всё-таки получали свою дозу кислорода. В результате, с одной стороны, советская технократия была живой и энергичной, а с другой — безумно оторванной от серьёзной гуманитарной культуры. Но — это уже в-третьих — страстно охочей до оной. И, наконец, в—четвертых, — лишенной серьезного гуманитарного вкуса в силу своей технократической односторонности. Сочетание всего этого приводило к тому, что от Стругацких они балдели на счёт "раз"».

Советский Союз исчезает, поскольку его номенклатура стала к этому времени антисоветской. В своей видеолекции «Война Карнавала с советским Миром» Кургинян расставляет все точки над «i». Советский Союз стал целью, поскольку он был единственным альтернативным проектом Западу. Разрушение в истории всегда происходит за счет разрыва души (индивидуальной) и духа (коллективного). Кургинян говорит о системном разрушении СССР, а это несомненно должно было быть долгим проектом.

Возвращаясь к главной идее Кургиняна о роли Бахтина, у нас все равно сохраняются существенные сомнения о возможности «перекодировки» литературоведческой работы в «оружие». Конечно, это в той или иной степени возможно. Но для этого вовсе не нужен Бахтин, он ничего нового уже сказать не может. Вместо него нужны другие люди с другими навыками. Более того, мир уже изменился настолько, что не соответствует представлениям Бахтина.

Но дадим еще снова слово Кудиновой. Вот мнение ее о работе инструментария по Рабле-Бахтину: «Допустим, что враг склонил часть советской элиты (она-то и затеяла потом перестройку!) воспользоваться рецептом Рабле, согласно которому если серьезное — вертикальную смысловую систему — подвергнуть осмеянию, то это серьезное, безусловно, помрет, открыв человечеству дорогу в "веселое будущее". Когда-то огонь коммунистической идеи полыхал с такой силой, что и впрямь можно было говорить о религиозной вере. Но к шестидесятым годам он начал остывать. Ему, безусловно, помогали остывать те, кто вел против нас информационно-психологическую войну, — вспомним хотя бы, как уничтожался образ Сталина-Отца. Но и время делало свое дело — огонь ведь надо поддерживать. В СССР существовали группы, не принявшие коммунистическую идею. Но помимо этого к шестидесятым уже вполне созрели силы, которые изначально коммунистическую идею разделяли, но устали от огня. Коммунистическая идея предполагает непрерывное восхождение, а это тяжкий труд. То ли дело скольжение в низ! Это, как учит нас Бахтин, — процесс веселый, карнавальный, искрометный».

Все же это слишком долговременный процесс, в который не хотят играть политики, привыкшие к получению нужных им результатов в конкретные сроки. А кто, кроме политиков, может заказать подобный проект разрушения?

Можно назвать еще один существенный результат Андропова (или наоборот, заслугу, смотря по тому, какова наша точка отсчета) - советская система под его руководством была ориентирована на врага-диссидента: их сажали, отправляли за границу. Но главным врагом был не диссидент, СССР разрушили совсем другие люди. То есть система проиграла еще и потому, что боролась не там, где потом прошла настоящая борьба.

Багдасарян, например, пишет: «Неправильная идентификация акторов "цветной революции" и технологического арсенала революционных сил может дорого обойтись государству. Многократное переиздание в Советском Союзе выдержала в свое время книга Н.Н. Яковлева "ЦРУ против СССР". Основным внутренним противником советской власти в ней идентифицировались диссиденты. Назывались фамилии Сахарова, Солженицына, Орлова, Гинзбурга. Реально в процессе крушения СССР диссиденты не сыграли сколько бы то значимой роли. Основным актором стали представители партийной элиты. Главный противник, таким образом, не был своевременно обнаружен, а диссиденты оказались лишь отвлекающей мишенью».

Люди, включенные в эту борьбу со стороны власти, не всегда выдерживали «любовь» власти и свои действия в рамках того, что им было предложено делать. Я имею в виду, например, Семенова. Алла Пугачева вспоминала о Юлиане Семенове следующее, рассказывая о его дочках и о нем: «Дочки удивительные, потому что они вместе с ним шли в ресторан, когда он срывался. Не пили, нет. Но когда он начинал задираться — это был непременный этап, он принимался задирать соседний столик, будучи боксером, и это могло кончиться серьезной дракой — девочки начинали мило хихикать, показывая всем присутствующим, что это папа так шутит. Он был человек со страшным внутренним надломом. Вероятно, потому, что мог одно, а писал другое, и очень хорошо понимал, что поставил себя на службу сомнительному делу. За этапом задирательства наступал этап мрачных восклицаний "Я все могу! Вы все не знаете, кто я такой!". Это значило, что пора укладывать его спать, а уложить его спать было очень трудно. Да… он в обычной жизни был человек удивительно трезвый, прекрасного самообладания, но такой червь его точил, что наступали эти ужасные срывы. Так он расплачивался. И все так расплачиваются, не надо иллюзий».

СССР обладал сильной идеологической системой, сильными литературой и искусством. Однако проигрывает он холодную войну не здесь, а в области массовой культуры и массового потребления, которым он никогда не уделял должного внимания. Страна жила в мобилизационной экономике и мобилизационной политике, что позволяло оставлять компенсацию за тяжелый труд на будущее.